從教與學的權力結構中退出,回到人與人的真誠陪伴關係(#逗點編)

這次,尋路在一個自學團體中,嘗試一種新的課程進行方式。

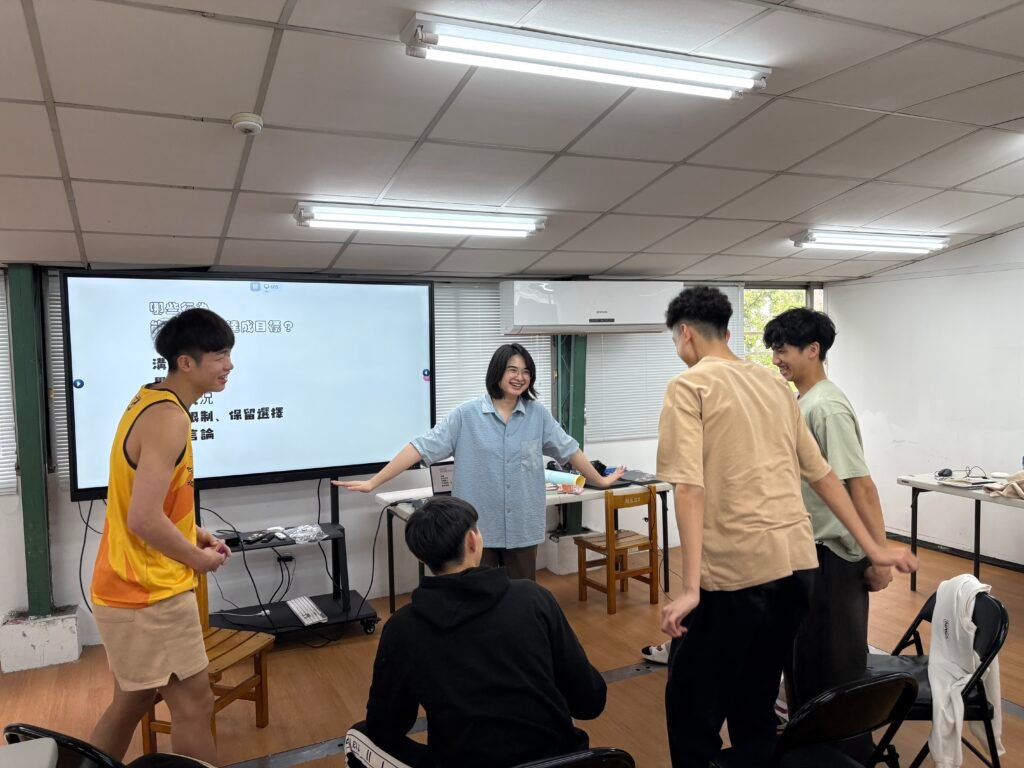

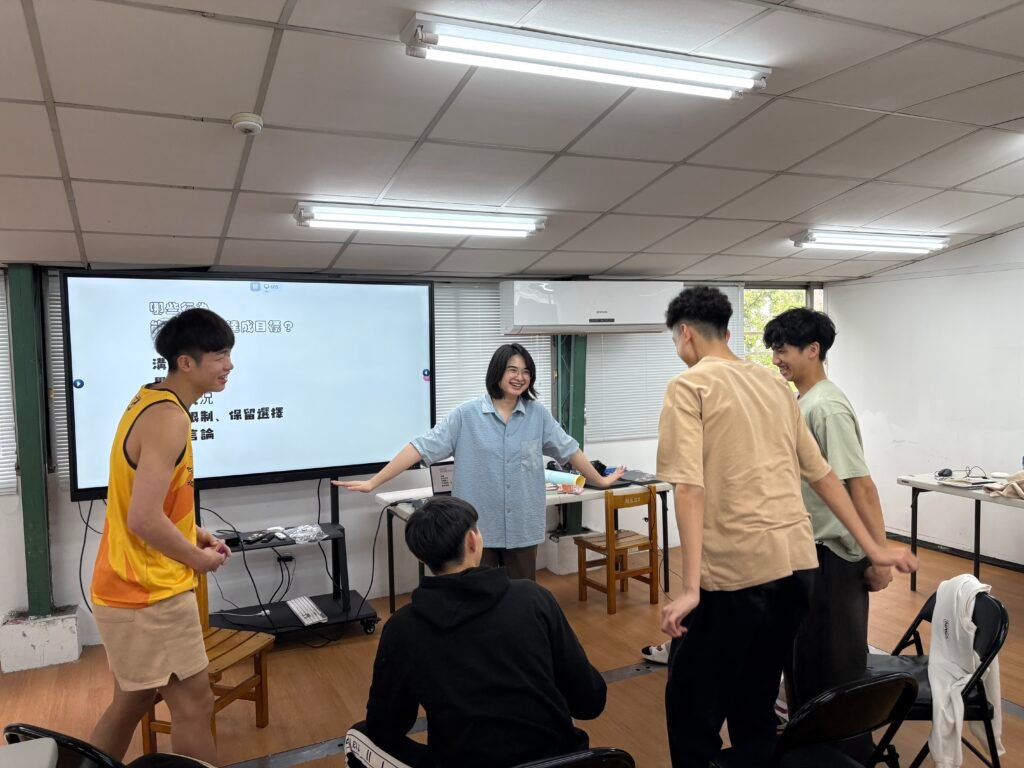

我們不再用傳統老師站在講台上、學生坐在台下的模式來進行課程,而是選擇了一種更平等、更開放的團體互動方式——我們稱它為「

團體陪跑課」。

在這個課程中,老師不再是唯一的知識提供者,而是這個圍圈的其中一員。老師既是引導者,也是陪伴者。在刻意騰出的安全空間中,遊戲、探索、思考、對話,陪伴每個孩子去認識自己,找到定位,尋出下一步的方向。

為什麼叫「陪跑」課?

因為我們認為,無論是「自主學習」還是「自我探索」,都像是一場人生路的長跑。學生不是等著被領跑,而是期待能自己選擇方向、決定每一步的步伐。我們作為陪跑員,站在他們身旁,一步之遙的距離,陪著他們跑、幫忙打光照亮一些他們其實已經擁有、卻還看不清的前路。

我們相信,這些對人生的答案本來就存在於他們內在,只是被外界的期待、比較,還有對自己的懷疑給壓了下去。

-

▋這堂課怎麼上?--當學生不再只是「被教導」

這門課共有八次,每一次課程都有一個基本的流程設計:

1_ 暖身對話:打開彼此的狀態,慢慢進入。

2_ 體驗活動:遊戲、卡牌、線上測驗,或讓思考可見的開放活動,讓大家用身體、感官、思考參與其中。

3_ 延伸討論:從剛剛的活動出發,做後設思考與深層對話。

4_ 結束圈:一起收整,聊聊這次的收穫與對彼此的觀察。

整體的氛圍是自由的、互動的、而且充滿笑聲與思索。

我們發現,只要設計得好,學習可以是有趣的。

而只要空間對了,每個孩子都有潛力去探索自己的生命議題。

▋從迷惘到主動:自主學習的轉捩點

八週的時間不長,但孩子們的改變卻明顯可見。

一開始,有的孩子說不上自己想要什麼、覺得人生混沌沒有方向;有的孩子總是處於被動,別人說什麼就做什麼,不開心就直接擺爛。

但在課程的尾聲,他們能辨識出自己想追求的價值,能退出一步、從情緒中掙脫,去思索事情對自己的意義,也願意主動規劃與行動。

甚至有孩子的轉變大到,身邊朋友也發現:「他以前什麼都沒在想啦,但現在會想了。」

這些都是「自主性」長出來的樣子。

孩子們願意擔負起自己生命的責任,不再一味等待被安排。

-

▋從理論出發,走進課堂:小規模但深刻的課程實驗

這次的經驗,讓我們更相信這樣的教學方式是值得投入的。

我們一路上閱讀、吸收了許多教育與心理學理論:像是 #自我決定論 所提到的動機因素、 #需求理論 對於安全感與成長動力的強調、#社會認知論 中對自我效能感與「認知」之於個體意義的討論……

這些都不是只存在於書本裡的知識,給了我們設計課程與陪伴學生時非常具體的行動原則與判斷依據。

我們的每一個提問、每一個活動、每一次選擇介入或不介入的時機,其實都來自這些理論的支撐。而這八堂課,正是一場把「讀懂」變成「做到」的實驗。

我們找到了一條,讓自主學習與自我探索可以真正發生的路。

未來,我們也想繼續以這樣的方式,陪伴更多的孩子——

幫助他們找到自己,成為真實的自己,走上屬於自己的路。

-

如果你對這樣的課程模式感興趣,或想聽聽更多的操作細節,歡迎加入我們的官方line:

@555bpfka

我們還在持續精進,也很想和更多夥伴一起,走這條陪跑之路。

#團體陪跑課 #自主學習 #自我探索 #師生關係新想像 #教學實驗紀錄

這次,尋路在一個自學團體中,嘗試一種新的課程進行方式。

我們不再用傳統老師站在講台上、學生坐在台下的模式來進行課程,而是選擇了一種更平等、更開放的團體互動方式——我們稱它為「團體陪跑課」。

在這個課程中,老師不再是唯一的知識提供者,而是這個圍圈的其中一員。老師既是引導者,也是陪伴者。在刻意騰出的安全空間中,遊戲、探索、思考、對話,陪伴每個孩子去認識自己,找到定位,尋出下一步的方向。

這次,尋路在一個自學團體中,嘗試一種新的課程進行方式。

我們不再用傳統老師站在講台上、學生坐在台下的模式來進行課程,而是選擇了一種更平等、更開放的團體互動方式——我們稱它為「團體陪跑課」。

在這個課程中,老師不再是唯一的知識提供者,而是這個圍圈的其中一員。老師既是引導者,也是陪伴者。在刻意騰出的安全空間中,遊戲、探索、思考、對話,陪伴每個孩子去認識自己,找到定位,尋出下一步的方向。

-

-